【初心者必見】ウッドデッキの基礎作り!簡単にできるDIY方法も

ウッドデッキの基礎部分は、デッキ全体を縁の下で支える重要な部分です。DIYでデッキを作る際は、この基礎の部分を頑丈に作れるかが、デッキの寿命に直結します。

「難しそうだけど、初心者のDIYでも大丈夫なの?」

「簡単なDIY方法や、必要な知識や用語を知りたい!」

この記事では、ウッドデッキのDIYを始める前に知っていただきたい、最低限の基礎知識をご紹介します。DIY初心者の方でも、順を追って作業していけば立派なものが出来上がりますので、ぜひ参考にしてください。

INDEX

ウッドデッキは基礎作りが最も重要|おすすめはサンドイッチ工法

ウッドデッキのDIYには2つの作り方があります。

大引き工法

支柱の上に「大引き」と呼ばれる柱を渡して、土台を作る工法です。この工法は、土台部分の水平を保つのに高い技術を要します。

組み上げた土台の部分に、均一なバランスで垂直方向の荷重が掛かるため、強度が高く丈夫に仕上がるという魅力があります。

サンドイッチ工法

土台の柱に対し、二本の木材でサンドイッチするように木材を組み立てて基礎を作る工法です。大引き工法よりも水平を出しやすく、比較的簡単な工法として扱われています。

柱部分を延長して手すりを作ることができ、レイアウトの自由度が高い魅力もあります。

DIYの経験が少ない方や、技術的に不安があるという方は、比較的簡単に作れる「サンドイッチ工法」をおすすめします。

最低限の用語は覚えておく

ウッドデッキのDIYを計画する際は、最低限の基本的な知識や、部材の用語を知っておきましょう。量はそれほど多くありませんので、この記事を最後まで読み進めていただくのがおすすめ。次の章では用語について解説します。

ウッドデッキのDIYに関連する用語集

ウッドデッキを作る上で、最低限知っておきたい用語集の紹介です。作業工程を進めていくうちにわからない用語が出てきたら、この記事をブックマークして読み返してくださいね。

ウッドデッキの工法

前章でも取り上げたウッドデッキの工法についてです。

| 用語 | 説明 |

| 大引き工法 | 束柱の上に一本の大引きを通して作る工法 |

| サンドイッチ工法 | 束柱を二本の根太材で挟んで固定する工法 |

使用する木材

ウッドデッキ作りに関連する木材の紹介です。

| 用語 | 説明 |

| 国産材 | 日本国内で生産された木材。ウッドデッキには杉やひのきが一般的に用いられる。 |

| 外国産材 | 外国産の木材の総称。ウッドデッキにはウリン、イタウバ、セランガンバツ、サイプレスなどが使われる。 |

| ソフトウッド | 軽量で柔軟性の高いソフトな質感の木材。安価で加工しやすい利点があり、杉やひのきがソフトウッドに当たる。 |

| ハードウッド | 密度が高く強度が高いハードな質感の木材。高級家具にも使用され、丈夫で耐久力が高い。外国産材の多くがハードウッドに当たる。 |

| 再生木材 | 一度使用した木材をリサイクルして形成されたもの。割れやササクレが発生しない利点があり、環境にも配慮された次世代の木材。 |

| 塗装木材 | 木材に塗装を施し、カラーバリエーションを楽しむことができる木材。デザインの楽しみだけでなく、木材の保護も同時に可能。 |

使用する構造部材

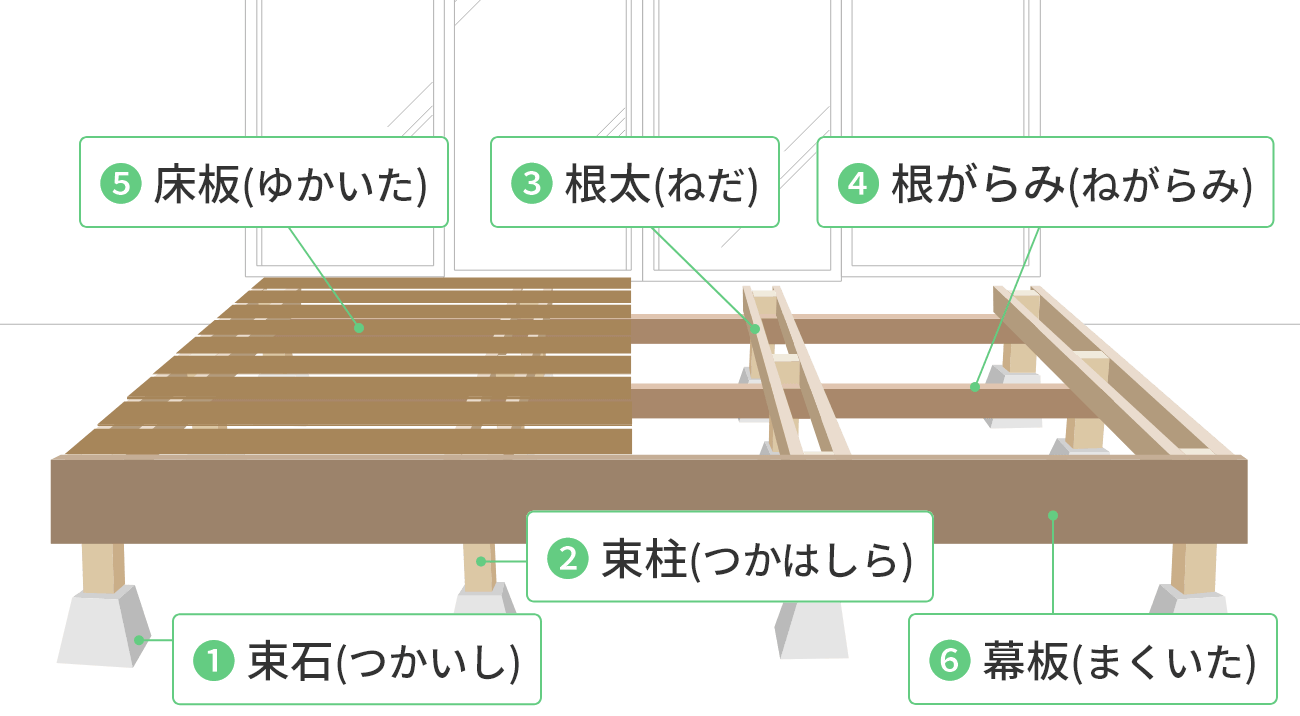

ウッドデッキを構成する部材の名称と説明をまとめました。

| 用語 | 説明 |

| 束石(つかいし) | デッキの束柱を支える基礎。基礎石とも呼ばれる。 |

| 束柱(つかはしら) | 束石の上に設置するウッドデッキの土台柱。 |

| 根太(ねだ) | 束柱に取り付ける、床板を固定する部材。 |

| 根がらみ | 根太の補助材。束柱と根太の間に取り付ける。 |

| 床板(ゆかいた) | デッキの床になる目に見える部分の部材。 |

| 幕板(まくいた) | デッキの基礎部分を隠すように側面に取り付ける化粧材。 |

関連用語

その他の関連用語はコチラ。

| 用語 | 説明 |

| 手すり | デッキ装備の一つ。柱に取り付け、小物置きとしても使われる部分。腰掛けと呼ばれることもある。 |

| 目隠し | デッキ装備の一つ。住宅の敷地外からの視線を遮るように、デッキに設置される外部からの目隠し。フェンスとも呼ばれる。 |

| 防腐加工 | 無加工では腐食してしまう木材に、防腐加工を施すこと。表面にコーティングする方法や、木材内部に加圧注入する方法などがある。 |

| 防蟻処理 | 木材は腐食の他にも害虫に侵入されるリスクがある。そうした虫の被害を防ぐのが防蟻処理。防腐加工と同様の技術が使用される。 |

DIYは事前準備をしっかりと!ウッドデッキ作りのプランニング

理想のウッドデッキを完成させるためには、事前のプランニングが重要です。

どのような計画を立てれば良いか解説いたします。

理想のウッドデッキのある暮らしをイメージする

まずはウッドデッキのある暮らしを想像してみてください。漠然としたイメージよりも、デッキでどのようなことをしたいのか、鮮明に思い描きましょう。

- ロッキングチェアを置いて休日にゆったり過ごしたい

- ガーデニングを楽しむ場所にしたい

- リビングと庭の使い勝手のいい動線として

用途をはっきりさせることで、どのようなウッドデッキを作るのかが明確になります。

ウッドデッキの設置場所・サイズ・高さを決める

次にウッドデッキ本体に関するプランニングです。まずは設置場所、デッキは第二のリビングの意味合いを持ち、一階のリビングの掃き出し窓に連結して設置されるのが定番です。

室内と同じ高さに設計されるのが一般的で、リビングからの往来がとてもラクになります。

この段階でサイズも決めておきましょう。サイズが上がるのに比例して、必要な木材の量が変動します。スペースや予算を考慮して検討しましょう。

デザインを決める

デザインに関して決めておきたい項目は、以下の三点です。

- 使用する木材

- 床板を張る向き

- 設置する装備

木材はウッドデッキの使用感や見た目に影響します。それぞれの木材の魅力や欠点を考慮しながら慎重に決めましょう。

床板の向きもエクステリアとして重要な部分で、張り付け作業の難易度を考慮しながら決めるのがおすすめ。

手すり、目隠し、階段などの装備を最初から設置すれば、デッキと木材を合わせて統一感を出せておしゃれです。後付けも可能ですので、じっくりと検討してください。

道具を揃える

ウッドデッキDIYに必要な道具はコチラ。

- ノコギリ(丸ノコ)

- ドライバー(インパクト)

- さしがね

- 水平器

- メジャー

- チョークライン

- サンドペーパー

- スコップ

- ゴムハンマー

- クランプ

道具類は、全てホームセンターに行けば揃います。

ノコギリとドライバーに関しては、電動工具があるかないかで効率が段違いに変わりますので、丸ノコとインパクトドライバーはなるべく揃えましょう。ホームセンターによっては、貸し出しをしてくれるところもあります。

材料の準備

ウッドデッキのプランニングができたら、必要な量の材料を揃えましょう。

木材は少し多めに用意しておくのが無難です。ホームセンターでも木材は調達可能ですが、木材販売の専門店を利用するのがおすすめ。

品質管理が行き届いた倉庫で保存された、状態の良い木材を揃えることができます。

ウッドデッキのサイズに応じて必要な木材の量は、こちらのシミュレーターをご利用ください。

シュミレーター

初めてでもDIY可能!ウッドデッキ作りの基本工程について

ウッドデッキの作り方は、いくつかの工程に分かれています。

まずは工程がどのように進んでいくのか見ていきましょう。

基礎部分を作る

最初に手がけるのが、ウッドデッキの基礎部分。ここが一番重要ですので、慎重に作業を行う必要があります。

基礎部分の工程で大切なのは、束石の水平を合わせることです。作業の都度、水平器を使用して水平出しをしましょう。

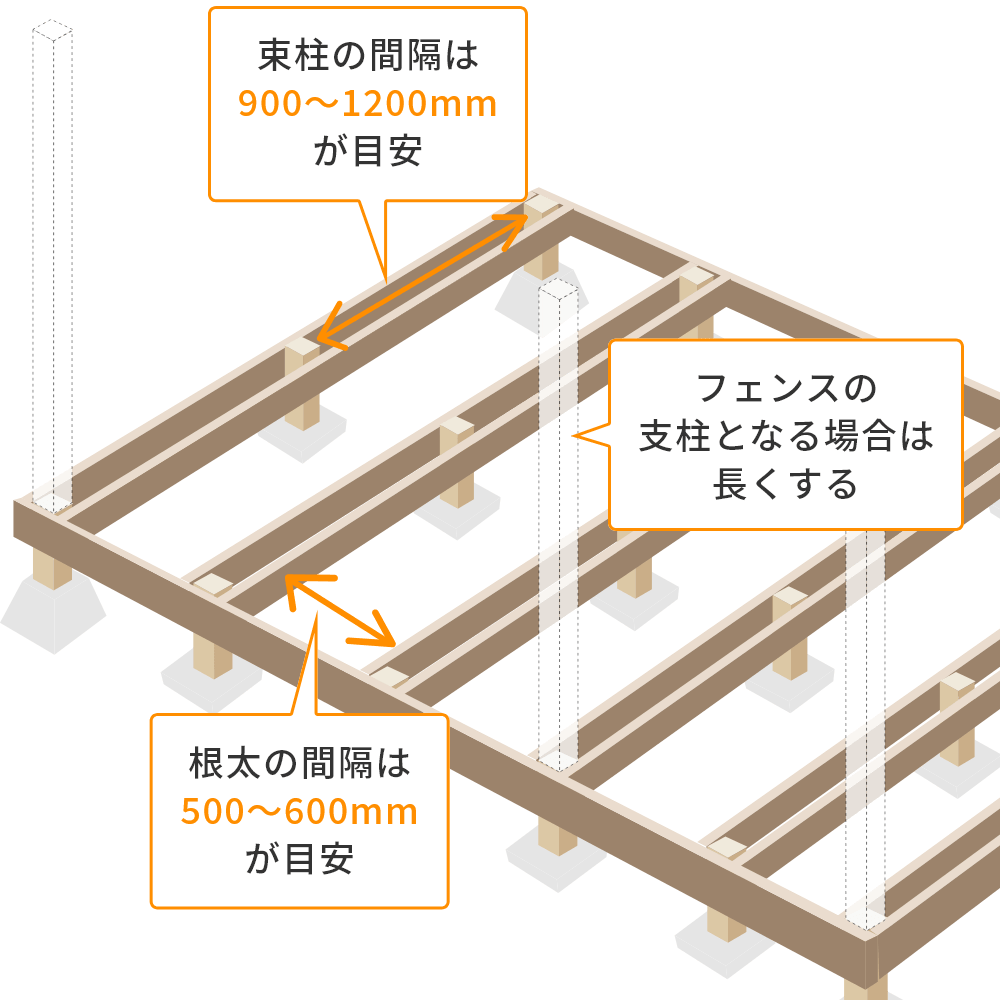

根太を取り付ける

基礎部分ができたら、根太の取り付けに移ります。

根太同士のピッチを正確に確保するのが重要なポイント。ウッドデッキの安定性に関係しますので、測定器具を駆使して適正な間隔を空けて設置しましょう。

床板を張る

床板の張り付けは、ウッドデッキの見た目を大きく左右する工程です。

仕上がりの綺麗さを意識しながら、一枚一枚丁寧に張り付けていきましょう。天然木を床板に使用する場合、木材の多少の反りにより、少しずつ誤差が生じることがあります。

ビス止めをする前にしっかり目印を付けておき、誤差の発生を極力少なくすることで、見た目が綺麗に仕上がります。

幕板の設置

機能面には影響しない幕板ですが、取り付けるとデッキが美しく見えます。

エクステリア性と通気性のバランスを考えて、適切な幅の木材を設置しましょう。

手すりや階段の設置

手すりや階段などのオプション装備は、ウッドデッキ完成後に取り付けしましょう。

必要な装備を付け足していくことで、利便性が向上していきます。

詳しい作り方

それぞれの工程の詳細の作業方法は、コチラのページでご覧ください。

ウッドデッキの木材調達からDIYの相談までモックリーにお任せ!

ウッドデッキのDIYは、作り方を理解すれば誰でも作ることが可能です。

憧れのウッドデッキを手に入れたい方は、ぜひDIYにチャレンジしてください。

ウッドデッキのような屋外で使用する木材は、防腐処理が必須です。

腐食や経年劣化を防ぎ、少しでも長くデッキを愛用できるよう、モックリーが提供する防腐処理が施された木材をご利用ください。

各種相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

【お電話でのお問い合わせ】052-661-2311 (電話受付時間:月曜~金曜 9:00-17:00)

【Emailでのお問い合わせ】info@mock-re.jp